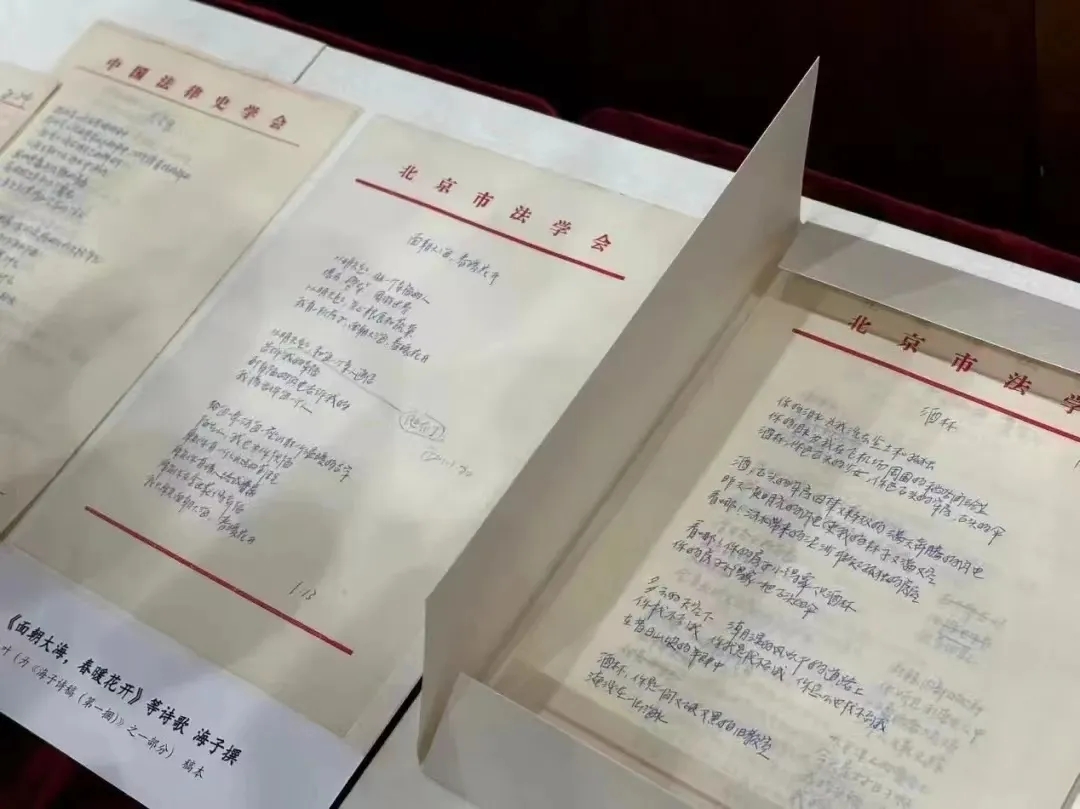

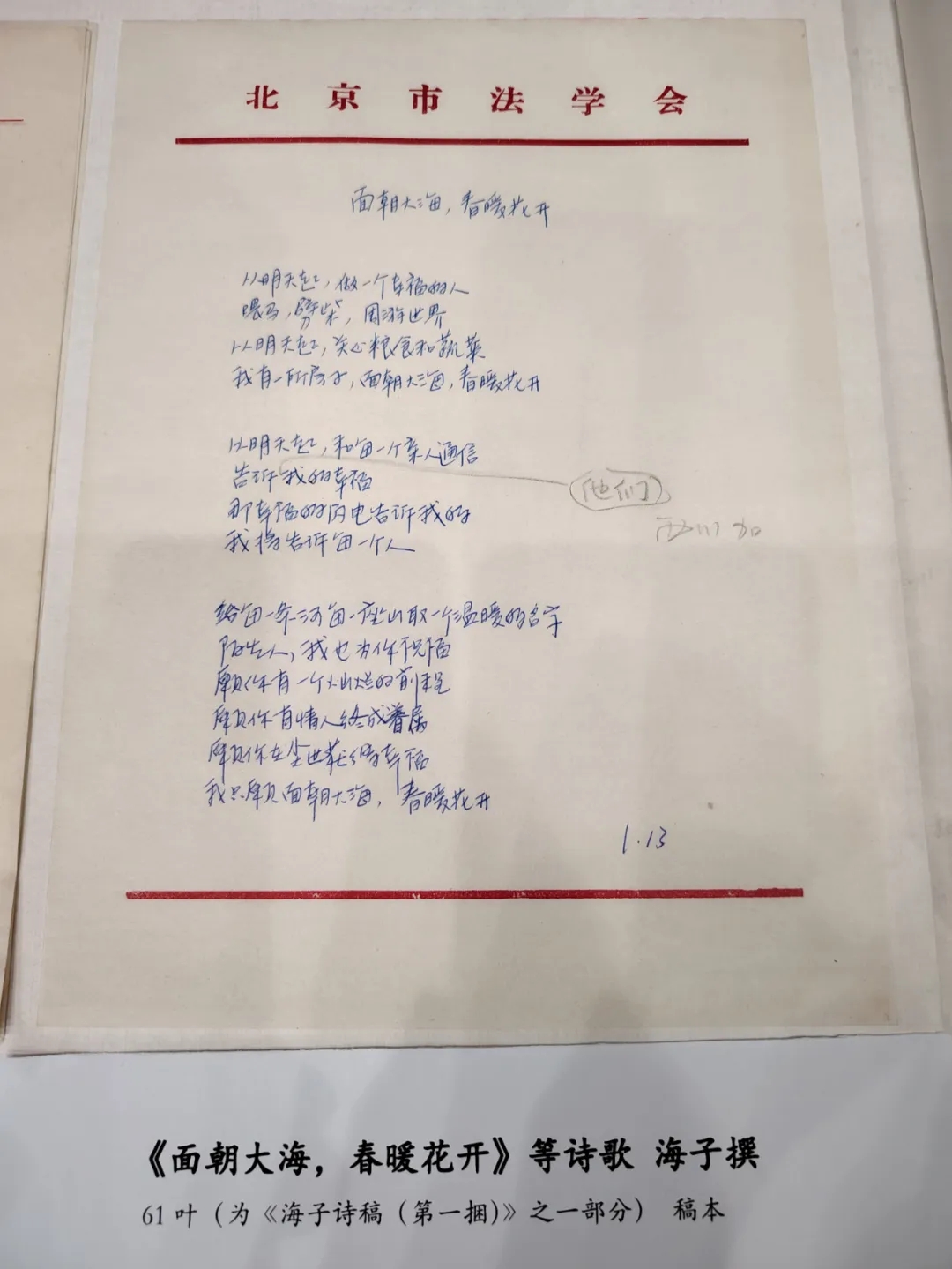

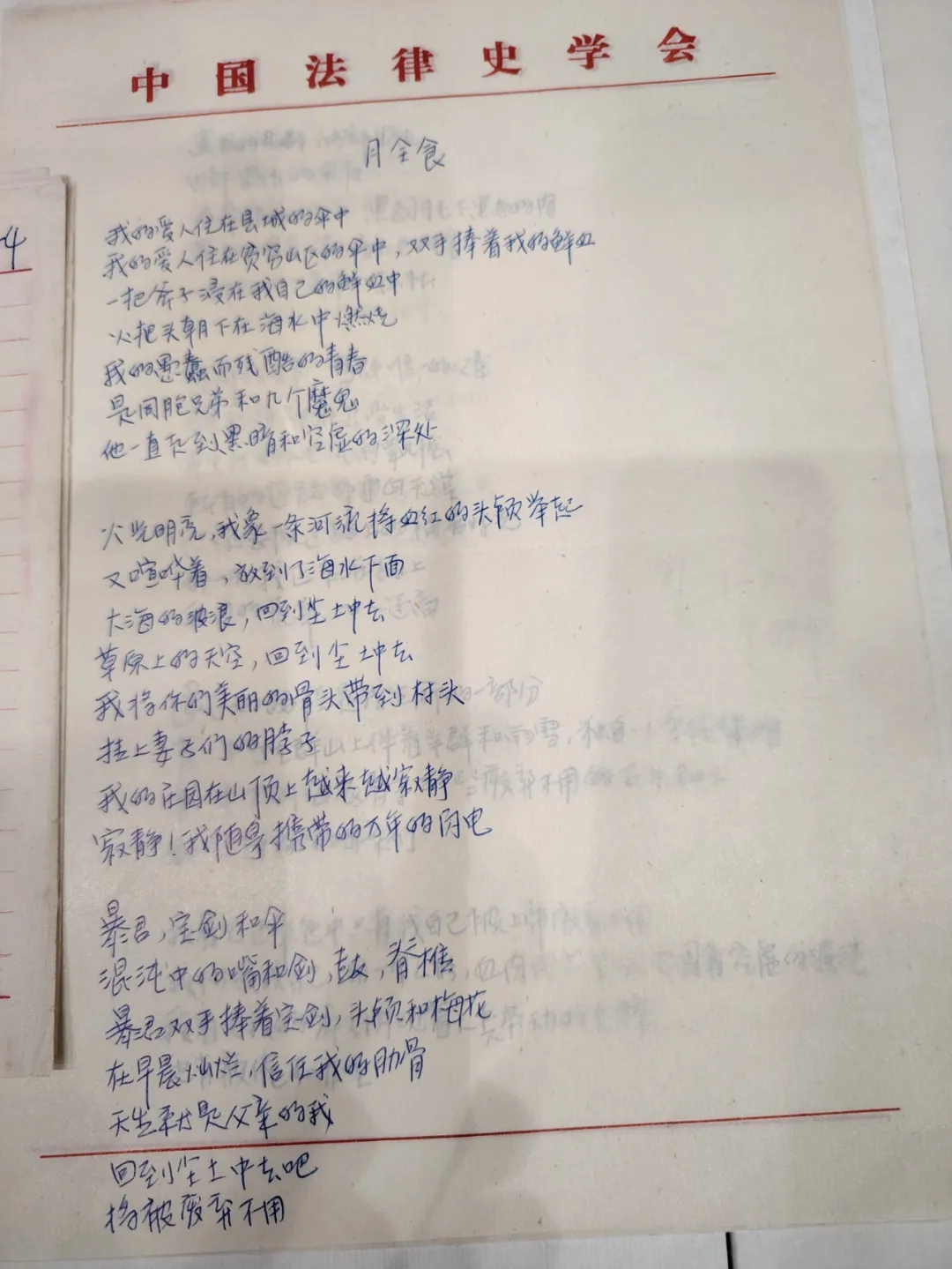

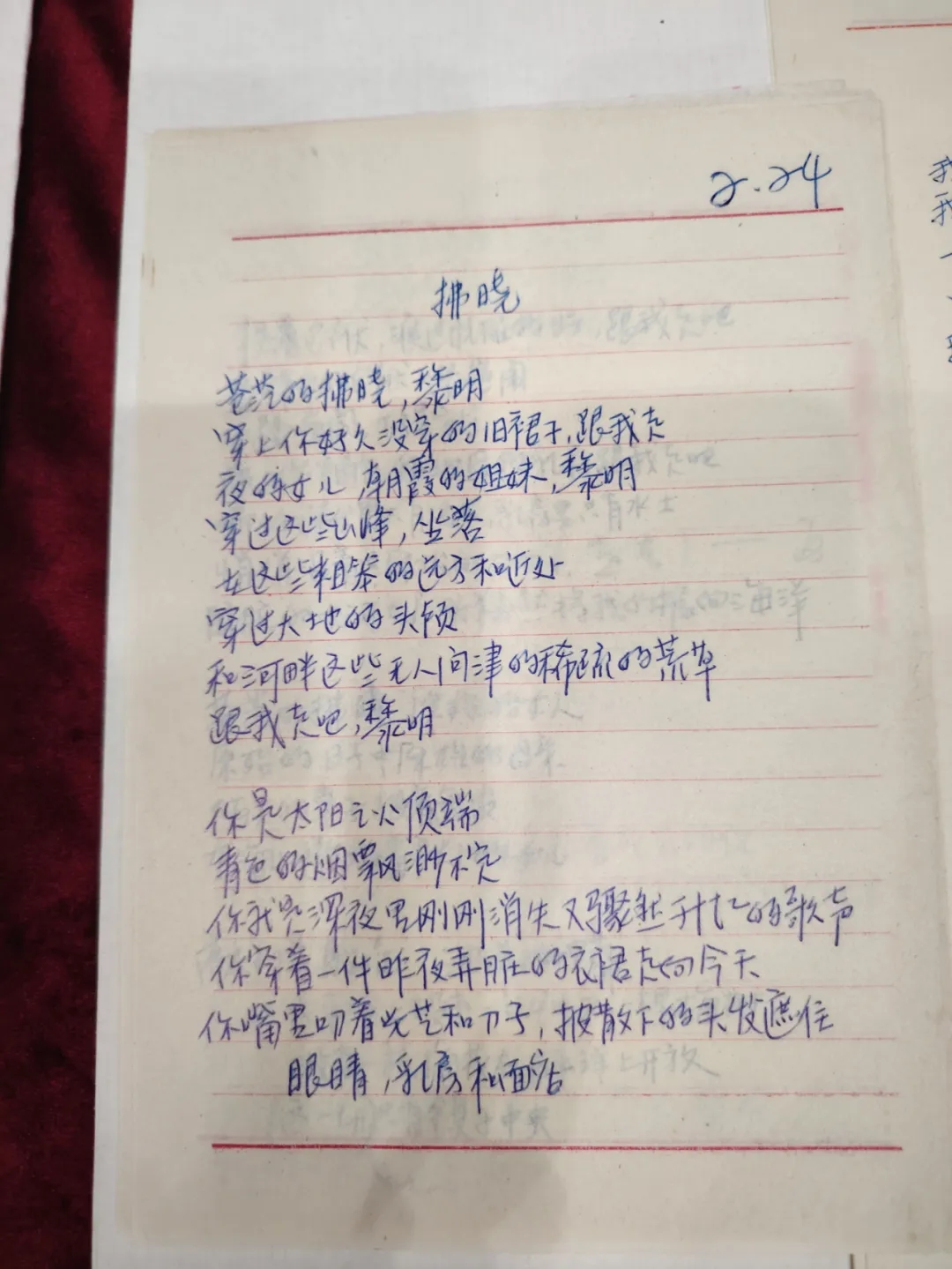

5月27日,海子手稿永久寄存仪式在国家图书馆举行。以下为诗人西川在仪式上的发言。

刚才曙明(海子大弟弟)已经做了一个很好的致辞,其实我也没有必要说更多的了。海子的诗歌手稿现在寄放在了国家图书馆,我内心里忽然觉得很踏实。国图我以前来过,但第一次进到这个会议室。进来一看,这边墙上是米芾的字,那边是古地图,感觉国图这品位非常高。海子手稿能够最终寄放在对文献如此珍视的地方,我想这也了了海子自己的心愿——如果他依然有感受的话。刚才张馆长提到,以前还入存了梁启超《饮冰室全集》的手稿,也是寄存的形式。这样说来,海子在这里会很愉快地遇到梁任公,并有一些交流。

海子手稿已经来到国图,我稍说一点手稿到这里之前的事情。人民文学出版社的编辑王晓兄也坐在这里,有些事情王晓、王清平(另一位《海子的诗》的责编)他们是知道的:海子去世后,他的手稿,都是我与骆一禾一起去昌平弄回来的;后来骆一禾也去世了,手稿就都搁在我这儿了。在这个过程中发生过许多故事。有些故事可能曙明都不知道。

关于海子手稿的故事有很多。比如,海子去世以后,实验戏剧导演牟森曾经把他手里的海子剧本《弑》的手稿主动交还给我。又比如,海子出名以后曾经有人找到我,要购买海子手稿——当然,不是全部——此人当时的开价是一页十万块钱。当然这是不可能的,所以我就给拒绝掉了。再比如,也有别的图书馆曾经想要入藏这些手稿,不是北京的图书馆,是武汉的一个图书馆。但是我当时想呢——这个也没有跟曙明他们商量过——我想这肯定是不合适的。我当时想海子的手稿将来肯定是要进一个图书馆的,但为什么要去武汉?我记得,上海一家图书馆也曾表示过,希望入藏海子手稿,但我也没有同意。我觉得最好是把海子手稿存入北京某个图书馆,不过也没想到过最终会寄放在国家图书馆。当时我脑子里边儿琢磨,能不能寄放到北大图书馆?因为海子是北大出来的嘛。北大图书馆应该是一个合适的地方。但是这个事情,也没有更进一步往前推进。因为我跟图书馆系统的朋友那时候也不熟,也不认识,所以就一直在寻找这么一个机会。

那么在这个过程中,一些有意思的事情就发生了。网上也曾经有人售卖过海子的手稿,可能是什么杂志社丢出来的,就是以前海子的投稿。我有个朋友,他是诗人,同时也做一点儿生意,他在网上看到过一次海子的手稿,然后就立刻给我打电话。他把图发给我,让我看这是否海子的手稿。那我也就说实话:这是海子的笔迹!那个手稿在旧书网上卖的时候,也没那么贵,五千块钱一页吧。我说你要吗?他说我肯定要,我说你要是不要我就买回来。我这个朋友是专门收集中外诗集版本和新诗手稿的,他有这个心。他自己做生意,也有闲钱。我知道他从网上买过几页海子的手稿。

海子的手稿在我那儿搁了这么长时间,有过一次非常危险的情况。我跟大家分享一下这个小故事:有位大陆诗人,曾经在美国读书,后来居住在台湾。他曾经要编一本华语诗选,书里面要用到一些人的手稿。就是说,每一个被编入的诗人,都得提供手稿。结果他就从我这儿借了一些,包括骆一禾的手稿,包括海子的手稿,也包括我自己的手稿。那么借去以后,过了段时间,他要回台湾,我们就约时间见面,我好拿回那些手稿,但我们俩总约不到合适的时间。他就把这些东西委托给了一个他的朋友,让这个朋友转交给我。这人不是诗歌圈或文学圈的人。结果呢,他这个朋友,大概正好家里出现了一些问题,好像是闹离婚,所以就开始搬家。他就把本来装在一个牛皮纸大信封里的海子的手稿,和好多乱七八糟的东西一起,装进了一个棕色旅行袋里。大概搬家的时候,他也不太知道牛皮信封里面装的是什么,就给扔了。运垃圾的工人正把垃圾往垃圾车里装,有一个人从那儿走过,正好看见了那个旅行袋,就觉得这个旅行袋有名堂,有意思。他对工人说,你等会儿,我看看那是什么。拎出旅行袋后他翻了翻里边,是一些明星的照片儿,还有一个老出现的女性的照片(可能就是扔垃圾者的前妻)。这位朋友很好奇,他就说我给你点钱,这个旅行袋你卖给我,结果这个收垃圾的人就把旅行袋卖给他了,就是大概收了五块钱还是十块钱。他回去过了一个星期,心血来潮又翻了翻这个旅行袋,这一次他发现里边的海子手稿!——当然不光是海子的手稿,也有骆一禾的手稿等。他大吃一惊:旅行袋里有一个小本子,就是后来作家出版社的李宏伟准备整理的那件手稿。小本子的第一页上有我钢笔注明的“海子手稿”四个字。这人一看是海子的手稿,就开始联系我。

这个朋友叫吾羊。吾羊是个艺术家,他好像对什么都敏感。走过垃圾车时,他就心想我要拿这个旅行袋。吾羊非常的无私,非常的高尚。他知道海子手稿的价值,但没动过要卖它们的念头。结果他就辗转联系到我,我就去到他那儿取。他那个时候住在西山七王坟那边儿,是朋友借给他的一个工作室。他当时的经济情况并不好。所以说,是在吾羊的责任心和无私精神的支配下,海子手稿又回来了。海子的手稿都上了垃圾车了,又被一个朋友,一个完全跟海子没关系的朋友偶然地捡到留下来,然后又回到我手里。然后今天得以搁在国图里,这是海子手稿的历险。我不愿意太夸张,但觉得冥冥之中好像还是有一些路数的,有一些我不能完全说清楚的东西。

对我个人来讲,这真是一块石头落了地。实际上我曾多次对曙明说过,要不然你们把手稿拿回去吧,但是曙明也有曙明的担心,就是说,这些东西如果拿回安徽,那么它会有一个什么命运?更具体的我就不愿意说了。但是如果拿回安徽,就会面临各个方面的因素的介入,各个方面人物的眼睛都会觊觎这个手稿。在这些可能发生的情况下,手稿还能不能完整保存,就很难说了。放在北京,反正一些手也伸不到我这里,所以这些手稿也就能够完整地保存到现在。

那么这些手稿当然也不应该再继续搁我这儿了。几十年里我搬过好几次家。我年轻时候居住的房子漏雨——我现在这个家已经不漏雨了——年轻的时候,我住在北京火车站附近,那房子漏雨。一下大雨,水就从房顶渗漏,沿着墙壁流下来。我觉得这甚至影响到了这个手稿——当然没有太多的影响,但也还是有影响的。现在放在国图了,这里非常安全。

一下想起好多的朋友,就是从骆一禾到刚才我说的吾羊,其实还有很多的朋友啊,包括出版海子作品的朋友。海子刚去世的时候没有社会知名度。《海子的诗》在《社科新书目》上的征订数只有五册。是王晓和王清平顶着压力冒险印了三千册,结果一周卖光,这才有了后来《海子的诗》的不断加印。张馆长拿的那个《海子的诗》就是第一版。一会儿王晓老师可能要说说他们自己的故事。我还应该提到上海的倪为国,他当时是上海三联书店的编辑。《海子诗全编》编好以后先是拿给了山西一家出版社,但被退了稿,是倪卫国后来不计后果地同时出版了《海子诗全编》和《骆一禾诗全编》。我还应该提到当时一个帮助我整理海子诗歌的民族大学的学生,名叫罗洪依乌。我必须说出这些人的名字。海子诗歌之所以有今天的声望,与所有这些人的努力都分不开。现在,几十年过后,海子的手稿走到了国图,这里边的故事太多了。

我就先说到这儿,不占大家太多的时间。谢谢。

20240604整理

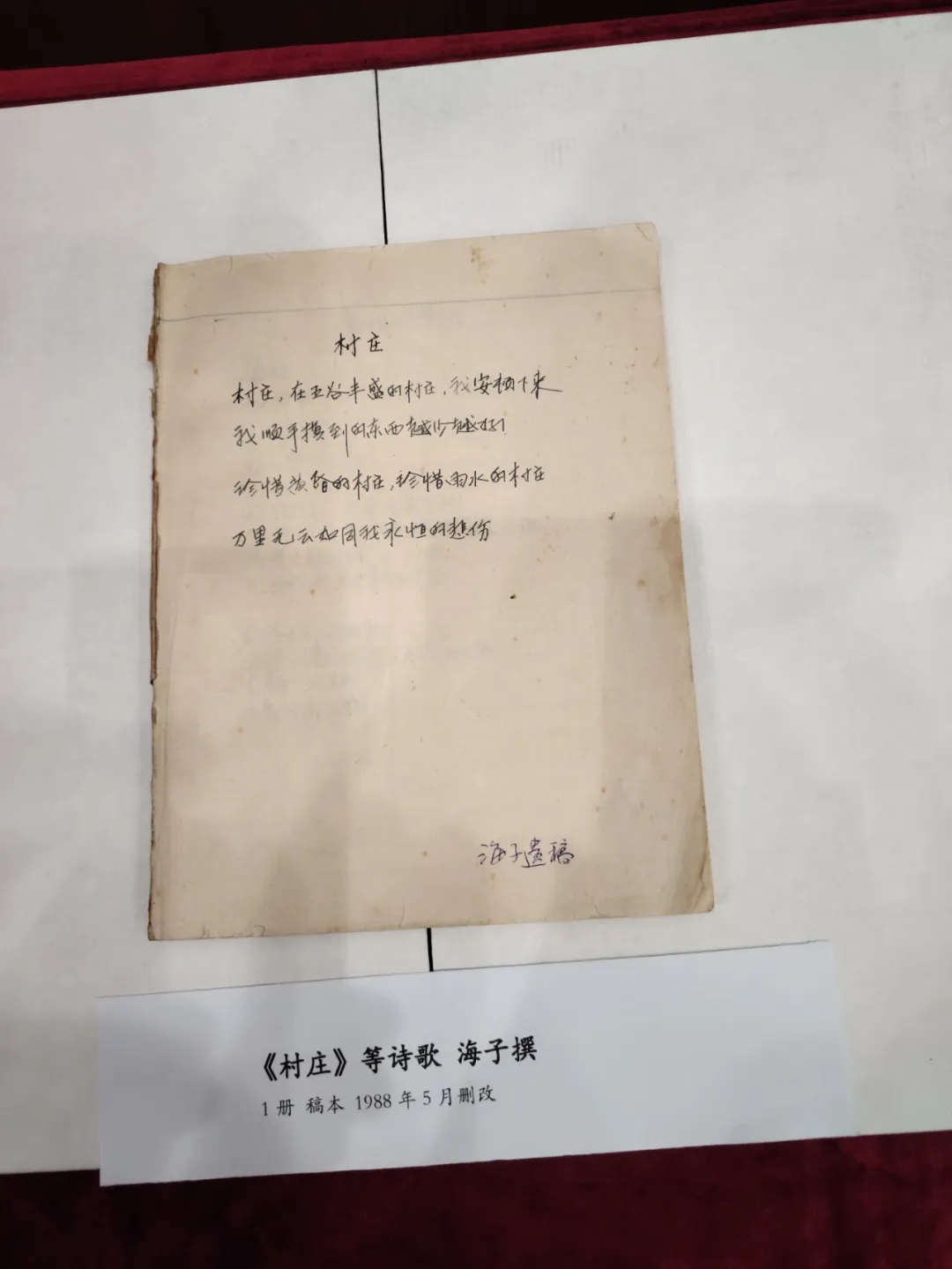

(照片提供:海子故居)