四十年来,诗人、散文家席慕蓉在华语文坛引发了长久的“席慕蓉现象”,甚至交锋论战。

多年后,真正关注研究席慕蓉的人才发现,她无暇顾及这些讨论,她要画画、教书、照顾孩子,更重要的是她无数次前往探访她的原乡——内蒙古。

祖籍内蒙古,生于四川,童年在香港度过,成长于台湾地区,她人生的许多秘密都藏在她的蒙语名字“穆伦·席连勃”里,这个名字意为大江河。

在由媒体人、作家赵振江近期与席慕蓉的对话访谈中,席慕蓉回忆讲述了故乡在自己文学事业中的重要意义。

席慕蓉的名字里藏了很多秘密,这是来到台湾地区以后才发现的。

此前,这个名字对我意味着一种流行文化现象。

她的诗歌曾红遍大江南北,一代代读者都能随口背出她的几句诗来:“如何让你遇见我/在我最美丽的时刻/为这/我已在佛前求了五百年”(《一棵开花的树》)。

在台湾地区,她也曾掀起“席慕蓉旋风”,据桃园创新技术学院通识教育中心副教授周佩芳统计, “1981年诗集《七里香》推出一年多就销售到第十版,此后也影响到音乐人周杰伦2004年发行的同名专辑。第二本诗集《无怨的青春》1983年2月初版,两年内印行二十七版。1987年1月出版第三本诗集 《时光九篇》,出版三年多,也有二十七版的成绩,至2004年为止也销售到35印,共六万九千二百本。由以上的销售状况,足以想见席慕蓉受读者欢迎的程度;而席慕蓉诗集的畅销纪录,在诗坛既空前也绝后。”

“席慕蓉现象”引起评论者的诸多意见,甚至交锋论战。诗人萧萧写下《绽开爱与生命的花街——评席慕蓉诗集<七里香>》 以及 1983 年《青春无怨·新诗无怨》 , 对席诗给予正面评价。

诗人渡也在《台湾时报副刊》发表了《有糖衣的毒药》,抨击席诗不可取,自此引发了正反批评。学者游翠萍在《“席慕蓉现象”及其诗歌批评的困境》一文中指出,此后三十余年,“席慕蓉现象”及其诗歌对诗坛和批评者都是一个挑战。

发现席慕蓉的诗人、编辑痖弦在席慕蓉的散文集《有一首歌》序言写到:“席慕蓉的诗有很多是关于爱情,她对爱情的诠释是另一种执着,对情人之间的离散,常常流露出哲学式的纾解,得与失都赋予了新的意义,她写爱情的不胜今昔之感尤其动人。现代人对爱情已经开始怀疑了,席慕蓉的爱情观似乎给现代人重新建立起信仰。”或许能部分解释为什么她的诗歌广受欢迎。

席慕蓉倒是没太受“席慕蓉现象”影响,萧萧在关于《七里香》的评论里写席慕蓉“自生自长,自圆自诗。”2000年《世纪诗选》中写她“似水柔情,精金意志。”

席慕蓉无暇顾及这些讨论,她要画画、教书、照顾孩子,更重要的是她要探访她的原乡——内蒙古。

席慕蓉祖籍内蒙古察哈尔部,生于四川,童年在香港度过,成长于台湾地区,于台湾师范大学美术系毕业后,赴欧洲深造,1966年底以第一名的成绩毕业于比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。

席慕蓉的诗人朋友陈克华在认识她本人之前,一直以为席是江南女子,她说,“也许是名字的误导,我一直以为她是南国金粉,在荷花丛里摇橹采藕,歌吟而过的那种纤细又强韧的书香女子。”

其实,席慕蓉的秘密藏在她的蒙语名字“穆伦·席连勃”里,这个名字意为大江河。席慕蓉为人率直干练,有朋友说她“开车彪悍,像蒙古人骑马”。她的祖辈曾饱受大时代的离乱之苦,她也跟着家人几度迁徙漂泊。

认识席慕蓉后,陈克华开玩笑说, “你其实是萨满,用写诗来召唤你于时空中四散埋伏的族人。诗人不过是你现实的伪装,你的灵魂是通天地万物,阴阳鬼神的。寻根的散文固然要写,但在诗里你其实已经完整,在那隔海望向蒙古草原的亘古眼神,你身为蒙古女祭司的典型性早已经完成。”

2021年我来到台湾地区后,更意识到席慕蓉蒙语名字对她的意义,她的名字里藏着原乡的大江河,那是母亲的河流,也是身为成吉思汗嫡系子孙的外祖母的河流,当别人纠结于“亚細亚的孤儿”、省籍身份认同的矛盾时,她身在台湾地区却一直向往着蒙古高原。

1981年席慕蓉第一本诗集《七里香》出版,掀起洛阳纸贵的席诗风潮,多少读者被她诗中的浪漫爱情所打动。但出版这本诗集时,席慕蓉已经38岁,结婚13年,育有一儿一女,她并不是不经事的少女,却葆有少女的浪漫天真与纯粹,并且终生不改其本色,即使到现在,她发现一首好诗也会兴冲冲地给朋友打电话分享。

对浪漫和美的追求贯穿其一生。也许是来自于蒙古先祖的基因,也许来自父母的言传身教。当年时局动荡,逃难时母亲没有带家传的宗教圣物舍利子,却带了有玫瑰花图案的窗帘,只是因为它美;而父亲后半生都在欧洲传播家乡文化,在异国怀念故乡。

由此,从1989年开始,几十年来,席慕蓉无数次往返于台湾地区与蒙古高原。

她不知为内蒙古流了多少眼泪,大概有一条河流那么多。上海博物馆“内蒙古文物考古精品展”看到红山文化黄玉龙,她哭;和孩子买童书,翻到唐代诗人韦应物的《调笑令·胡马》:“胡马,胡马,远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶,东望西望路迷。迷路,迷路,边草无穷日暮。” 她也哭。

家人对她这种不时会发作的“乡愁”总是采取一种容忍和观望的态度,有些许同情,然而绝不介入,女儿甚至说过她:“妈妈,你怎么那么麻烦?”

事情早有预兆,早在小学五年级,席慕蓉在香港上完历史课拒吃月饼时,就开始对蒙古原乡的探求。“因为课上讲蒙古人如何野蛮残暴,元朝末年就有在月饼中夹字条,写着‘八月十五杀鞑子’的句子,约定同日起义,灭了元朝的传说,同一课本上还写着‘我国历史上疆域最广大的时代是在元朝。’”这种互相矛盾的论述,困扰着五年级的席慕蓉,也迫使她自己寻找答案。

这一寻找就是几十年。

“我并不需要去特别偏疼自己父母的故乡,她可以丰美,也可以贫寒,然而,请给她一个正确的位置,还给她原有的真实的本质。真理使我自由,但这真理需要我自己寻找。”席慕蓉说。

中央民族大学蒙古语言文学系的贺希格陶克陶教授在席慕蓉《写给海日汗的21封信》一书的序言中,指出席慕蓉对蒙古题材的写作有三个阶段,“第一阶段是个人的乡愁,第二阶段是对族群文化的认识,第三阶段是更开阔的对大自然的认识。”

席慕蓉开始写想象中的原乡,后来实地踏访写见闻感受,再到研读原乡的书籍、拜访原乡的长老、学者,写蒙古史诗《英雄时代》,一路走了三十余年,读过她作品的人,很难不被她的热情感染。

2022年我约访席慕蓉,起先由于追赶书稿的进度,她拒绝了我的采访。后来人民文学出版社的编辑把我写的关于自己鲜卑族身份的故事分享给她,她接受了采访,并回复我“振江先生,很对不起,我采用书写的方式,可以每天晚上写一点,让我比较从容,请您见谅。”

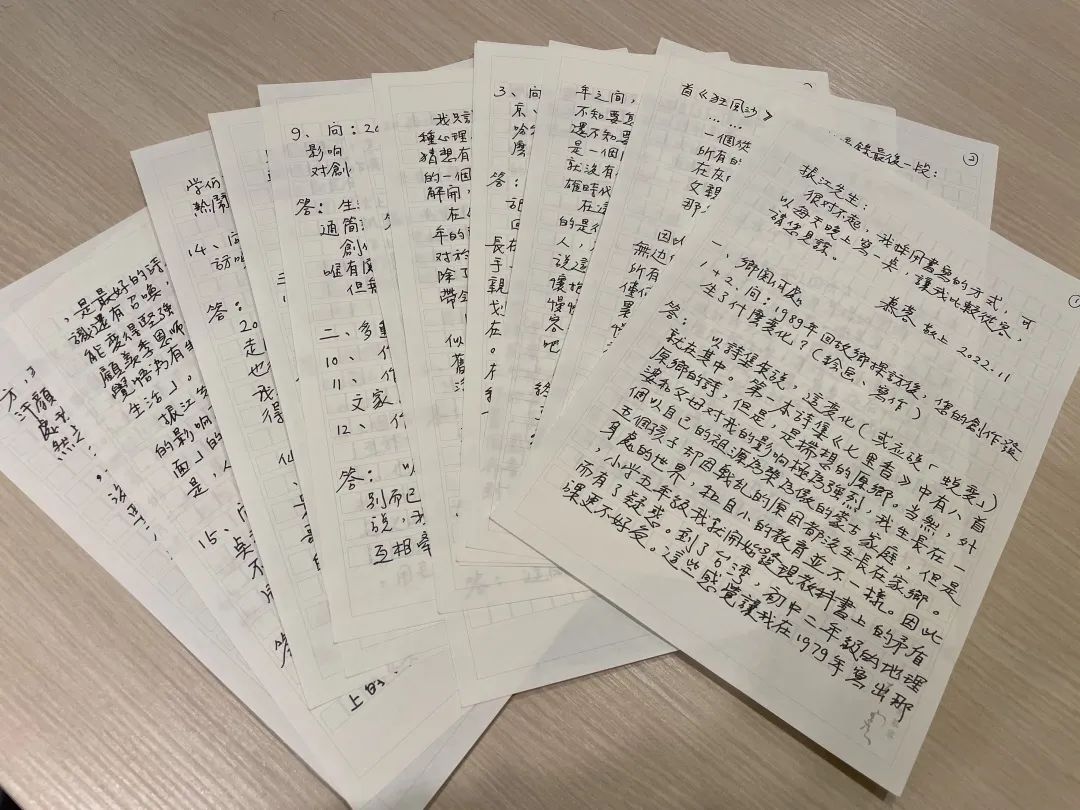

不久后, 我收到席慕蓉手写的回信,洋洋洒洒十二页,笔迹疏朗开阔,整理如下:

席慕蓉访谈回信

赵振江:1989年回故乡探访后,您的创作发生了什么变化(绘画、写作)?一生寻问乡关何处,故乡对您意味着什么?

席慕蓉:以诗集来说,这变化(或者说“蜕变”)就在其中。第一本诗集《七里香》中有八首原乡的诗,但是,是揣想的原乡。当然,外婆和父母对我的影响极为强烈,我生在一个以自己的祖源为荣为傲的蒙古家庭,但是五个孩子却因战乱的原因都没生长在家乡。身处的世界,和自小的教育并不一样。因此,小学五年级我就开始发现教科书上的矛盾而有了疑惑。到了台湾地区,初中二年级的地理课更不好受。这些感觉让我在1979年写出那首《狂风沙》,我现在摘录最后一段:

《狂风沙》

……

一个从没见过的地方竟是故乡

所有的知识只有一个名字

在灰暗的城市里我找不到方向

父亲啊母亲

那名字是我心中的刺

因此,1989年竟然可以回去了,可以亲见那无边的山河大地,对我是怎样的震撼!那“所有的知识”再不仅仅是一个名字了,也不仅仅是耳闻和目见而已,还有几千年几万年累积的线索在等待你,等待你来慢慢进入、慢慢被提醒,真是没有比这更幸福的时刻了!而我居然可以在这样的时刻里走了整整三十年。

所以,这样的蜕变在我诗集的出版中清楚可见。第三本《时光九篇》在1987年的1月出版,但一直到1999年的5月,第四本诗集《边缘光影》才迟迟出现,因为,在这十二年之间,我遇见了一直在等待中的原乡,还不知要怎样在诗中表达。写了一些散文,但还不知要怎样将她写入诗中。《边缘光影》是一个开始,原乡的诗句终于出现了,从此就没有停歇,一直到如今的第九本诗集《英雄时代》。

在这本诗集里,只有七首长篇叙事诗,说的是很古老的从前的事。好像作者是另外一人,不再是席慕蓉的一贯风格了。所以有人说这是“改变”,却不知这是我自小在心中怀抱着的愿望,再用近十年的时间一首一首慢慢写出来的,或许不能用美丽的蝴蝶来形容,但用朴拙的蛾虫来说,也是一种“蜕变”吧。

这个从小“生在汉地不知根源”的女子,终于见到根源、走进根源,并且写出根源了。(在绘画上也是如此,题材方面也进入蒙古高原了。)

赵振江:您一生在很多地方生活过,重庆、南京,香港、台湾、布鲁塞尔 、锡林郭勒(察哈尔盟明安旗),对这些地方的记忆分别是什么?

席慕蓉:我可否简略回答?否则就可能是长篇传记了。好吗?

回答如下:

重庆:只记得公路上有一种白花长在树上,香气芳馥。

南京:记得玄武湖,手上拿着一个硕大的莲蓬,在小船上,坐在父亲怀中划桨,人在暗影中。

香港:是我甜美的童年,在课堂上第一次有老师夸我,喜欢我写的作文。用广东话背整首《琵琶行》《木兰词》,在学校里有同学成为知交的“死党”。

台湾地区:终于安定了下来,是寻到的家园,可以安心读书,有了长久的朋友,并且开始工作。而且和周围的人即使不认识也有了一种群体的感觉。

布鲁塞尔:是我青春记忆永存的地方,在此寻到知心伴侣,还有良师的鼓励。

锡林郭勒(察哈尔盟明安旗):整座蒙古高原就用您写的这一个地名来代表吧。原来这里是我画笔和诗文的隐藏着的泉源,少年时以为是自己的构思,到了高原上,才发现它就在我眼前的一个山坡前出现,如梦似幻:

“……回去了 穿过那松林

临终有模糊的鹿影”

又譬如那常在我素描里出现的孤树,在我抵达高原的第一天,在父亲的草原上,朋友在他的车中呼叫我停车,指给我看,说:“席慕蓉,你的树。”

一棵孤独的树,就在一片无边的沃野上,夕阳西下,把它的影子延伸到无限的长。

赵振江:在您看来,所谓乡愁到底是什么?

席慕蓉:世人对自己根源所在的地方有一种学者所称的“集体的潜意识”。但各人又有各人不同的焦点。

我只能说我自己的:原来我以为乡愁只是一种心理上的触动,到了中年以后,有时候会猜想有没有一种可能“原乡”会长在自己身体的一个器官里,跟着我们到处跑?现在谜团解开,果真它与生理上的器官有关。

在《写给海日汗的21封信》中,说到2014年的诺贝尔医学奖给了三位学者,奖励他们对于“海马回”的研究,原来,这个海马回除了主管记忆之外,又掌管空间认知,可以带领人类重回旧地。

因此,当我踏上父亲草原的那一刻,仿佛似曾相识,那是族群保留在我的海马回里的旧日记忆,不知道是几代又几代的记忆,在浮沉又浮沉之间终于发生了作用。

所以,我自觉非常幸运,能够回到了没有太大变异的草原,认出了自己的来处,终于通过了上苍给我的测试。

赵振江:您的孩子们,如何看待自己蒙古人的身份,随着他们的成长,对您在高原行走会有什么理解上的变化吗?

席慕蓉:我给您附上一篇散文的影印吧,这是我女儿的经验。至于儿子自己也去过,也曾经跟我同行。现在的年轻人理解力比较强,有时对我的分析还挺锐利的。

我想,他们终于了解,妈妈所有的,只是一片痴心。包括流泪,也是由不得自己的。

女儿的故事:后来这位多年来一直认为事不关己的旁观者,有一天忽然在电话里激动地对席慕蓉说,妈妈,我现在明白你为什么会哭了。

女儿到美国学音乐,她是弹钢琴的,现在在美国的大学里教钢琴演奏。1995年,她刚去的时候,有一次突然半夜打电话给我说,“妈妈,我以前老是看见你听着唱片流泪,觉得你很麻烦,很无聊,可是我今天知道你为什么流泪了,因为今晚蒙古族的图瓦合唱团来我们学校演唱,他们的声音一出来,我就开始掉眼泪,真是好奇怪。西方的同学也说他们唱得真好,可是只有我知道歌里的孤独与寂寞,好像跟我靠得很近,我知道你为什么会哭了。”然后她说,“妈妈,你带我去内蒙古吧!”

赵振江:您在作品《写给海日汗的二十一封信》中,想象了一个生长在内蒙古的蒙古少年,并为其取名海日汗。书出版后,有收到“海日汗“的什么反馈吗?

席慕蓉:有啊!(有读者)写信给我自称也是“海日汗”。到一个大学演讲,横幅海报上写着:“海日汗们欢迎您的来到!”很受感动!

赵振江:2020年疫情以来,您的生活受到什么影响吗?怎么看待这场持续将近三年的疫情?

席慕蓉:生活上是深居简出。与友人多用打电话或通简讯来联络,偶尔开车出去走一走。

创作上也受影响,什么都慢下来了。好像唯有阅读不受干扰。但无法抱怨,这是人类自己招来的祸端。

赵振江:您有丰富的人生阅历,兼有多重角色,如作为大众文化现象的席慕蓉,作为创作者的席慕蓉,画家、诗人、散文家,作为蒙古人的席慕蓉,您怎么看待自己的角色?

席慕蓉:以上三题是他人将我划分为这么多的类别而已,我自己并不容易分割自己。对我来说,我只是一个“人”而已,工作起来时会互相牵扯或者互相融合,很难分的。或许只有作为“蒙古人”的时候,在台湾地区身份比较特别一些些。如果回到内蒙古,我和周围的朋友就完全一样了。(或者,还是有点分别,也许,我会被称作:“那个从台湾来的蒙古人”了。)

《困境》席慕蓉 画

赵振江:溥心畬先生当年上课,如何指导您“对对子、写诗、填词”?

席慕蓉:对对子是针对全班教学的,他首先发给我们每人一张上面写了许多两个字的词,要我们去找其中可以相对的。后来有给我们一张有三个字的许多词语,等等。

至于填词,班上就没人交卷了,除了我以外。也是受同学的托付,说不要让先生太为难。班上只有我一人爱写旧诗词,于是每次上课,就由我先交上一些幼稚的作业,请先生批改。他常常是看了之后,含笑不语,用毛笔改了几处后要我回去看,然后,同学们就开始上前问其他的问题,一堂课就热热闹闹地展开了。

赵振江:您在书中也写到“带叶嘉莹老师去探访嘎仙洞”,叶老师对您的影响有哪些?

席慕蓉:首先是叶先生的“身体健康”!那年是2005年,叶先生足岁已是八十一岁了!但行走步伐从容极了,虽不是健步如飞,但也从来不落人后不需要别人等待。那时候的我还不太以为意,但是现在想起来可真是不得了啊!

然后是对周遭的事物充满了好奇心,在嘎仙洞探访时,还一直深入直上到所谓“后庭”、“高庭”的洞穴的高处。沿途见到美好的景象,先生会讲述与这些景象有关联的诗歌,整个行程仿佛是一场与秋山秋水同欢的诗歌课程。

先生其实历经丧乱,生命里承受过多次难以承受的打击。然而,如她所言,是诗歌,是最好的诗人在诗中显现出来的气魄和胆识还有召唤,是进入这种召唤之后,让先生能变得坚强、智慧、超脱。并且终于体悟到顾羡季恩师的那句话:“一个人要以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活。”

振江先生,我无法回答您关于叶先生对我的影响有“哪些”?我只能说那是一种“全面”的征服。我自知虽不能及其于万一,但是,心向往之。

2002年,叶嘉莹(左)与席慕蓉在叶赫河畔

赵振江:《我为记忆命名》中写到齐邦媛老师点评您写蒙古英雄的诗歌,直言不讳地指出不足,并给予鼓励,2020年《英雄时代》出版后,齐老师有什么反馈吗?

席慕蓉:谢谢您问了这个问题,不然,我还不好说出来呢。(所以,这是第一次发表。)

齐先生指责的是那篇第一次发表在《文讯》上的《英雄博尔术》,确实有很多不足的地方,齐先生一一排出来,明显的缺失。让我汗颜。因此,后来诗集出版前,那些不足之处我都重新再写了,多出好几百字。但是仍然忐忑不安。不知道齐先生如何看待。

2020年12月10日下午,齐先生打电话给我,她说了许多,我摘录这几句给您:“有和没有,是很重要的问题。有故乡在,才是重要的。你现在理直气壮,因为你在蒙古高原有土地、有故乡。你怎么都可以,怎么做都对。因为,有故乡为你撑腰。多令人羡慕。”

振江先生,这是齐邦媛先生点评中最重要的一段话,是第一次有人对我这样指出“故乡”给我的支持,我深深感激。

给您的回答到此结束,敬祝文安

慕蓉敬上11月6日 2022年