张炜, 1956年生,山东栖霞人。著有长篇小说《古船》 《九月寓言》 《刺猬歌》 《外省书》 《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》,读解古典文学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《〈楚辞〉笔记》《读〈诗经〉》等。曾获茅盾文学奖、中国出版政府奖、中国好书奖等。现为中国作家协会副主席。

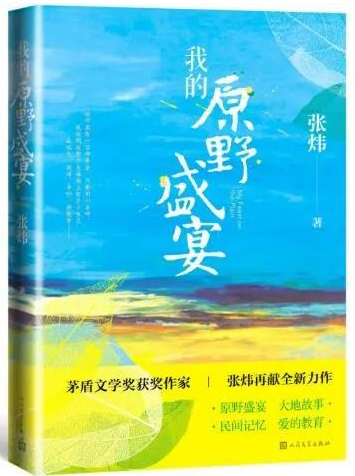

张炜 《我的原野盛宴》 人民文学出版社2020年1月版 原书责编:胡玉萍 涂俊杰

舒晋瑜:《我的原野盛宴》这部作品,可否理解为您的童年记忆?书中描写的那些细节,是完全凭借记忆还是适度增加了想像?

张炜:真实的记忆需要细节。回忆细节是追记往昔中最重要的工作。没有细节的记录也就失去了许多重要性,因为事物外部的大关节和粗线条是显在的,许多人都看到了。当然有时候一些事件的大致经过在事后的叙述中也会有较大出入,这也常见。但最难的、让往昔复原、变成簇簇如新的记忆元件,也还是细节。它之难,一方面由于经历了一段时间会淡忘,另一方面大部分人总是习惯于记个大概,疏漏了更具体的东西。

对细节耿耿于怀,这是一种能力。这可能源于一种深情:越是动情的事物,也就越是能记住细部。一个眼神、一声叹息,有时候会让人记上一生。为什么?就因为这眸子这声气深深地触动了一个人。

可不可以将想像赋予过往,在记录中给予弥补,以便让其变得生动?当然这是一种表达的方法,却是不太忠实的举动。为了细节的再现,为了一种宝贵的时光的刻录,还是要努力地回想,沉浸到那段岁月中。如果真的做到了,就会发现声音回来了,颜色回来了,猫蹲在窗户上,锅里的红薯正喷出扑鼻的香气。

舒晋瑜:作家未必赞成各种贴在作品上的标签,不知道您对《我的原野盛宴》的定位是儿童文学作品?散文?它在您的众多作品中有什么特别的意义?

张炜:将一些文字划归到一种体裁或某个阅读范围中,往往是不重要或比较无意义的事情,常常起不到好的作用。就劳动来说,随着人类的进步,才有了越来越细的分工:即便是同一种工作,内部也要分得细而又细;专注于某个细部和环节的人,竟然完全不懂得其他,甚至有“隔行如隔山”之感。这种情况在专业技术领域里也许是好的,但如果应用到文学写作中,就会变得荒诞。我们遇到一个除了会写“童话”或“成人”的小说,而不会写其他作品的人,会觉得奇怪。

作家或诗人最好是自然而然的劳动者和创造者,比如艾略特这样的大诗人,一生都是业余作者:他是银行里负责处理外国金融的人,还兼一家出版社的总编辑、一家杂志社的主编;既写儿童诗,写艰深的文学理论,还写小说和戏剧。最难以让人理解的是,他的诗得了诺奖之后,给朋友的信中还在不无焦虑地讨论:自己一生用了这么多力气写诗,是不是犯了大错,因为觉得并无出色的诗才。

事实上如果一个人真的看重自己的劳动,或珍惜时间,就应该在最动心、最有意义的事情上多用力,不必太多考虑世俗收益。如此尽心尽力就好,就对得起时光。尤其在最能消耗时间的网络时代,能够埋头于自己热爱的事业,是幸运的。

写作者在体裁和形式上过于在意,严格遵守它们的区别,反而不能自然放松地写出自己。一些率性自由的写作者让人羡慕,他们有时候写出的文字像小说也像散文,还像回忆录,甚至像诗或戏剧。他们不过是走入了自由的状态,不受形式的拘束,直接我手写我心。至于这些文字为谁而写,可能考虑得并不太多。实际上只要是真正的好文字,有性情有价值的部分,大半是写给自己的,所以会适合各种各样的读者。

舒晋瑜:是什么原因使您创作出这样一部语言华美丰茂、细节生动有趣的作品?

张炜:以前遇到一个老人,他每天有大量的时间坐在太阳下,抄着衣袖干坐,时不时擦一下湿润的眼睛。他不与别人说话。人上了年纪以后愿意回忆过去,越是遥远的往事越是难忘,前不久发生的却常常记不起来。他为年轻的自己而感动,为那些纯洁、那些简单、那些不再回返的青春岁月而沉湎。一个人往前走个不停,手持一张单程车票,走了八十年或更久,经历的人生站点数都数不清。车子越走越慢,快要停下来了,这才想起上车处,想刚刚行驶不远的一片风景,那些新鲜的印象。

在老年人的生活中,不断地将往昔片段粘贴起来,拼接成一幅大图,成了很重要的一种工作。老人可能在一生的劳作中使用了太多力气,牙齿也不多了,终于不再纵情使性。他现在松弛下来,一切任其自然,没有脾气,看上去心慈面软。不过他的内心仍然有些倔强,还在记恨和藐视一些黑暗的东西。他一旦开口,把心里装的故事、一些念想讲出来,立刻会吸引很多人。一个有阅历的人才有意味深长的故事,才会抖落出一些干货。这好像是一些背时的、老旧的事物,却与当下涌流不息的网络消息迥然不同。对于老人来说,他不过是随意截取了一段时光,那是他的岁月,他的生命。

一个写作者多一些老人心态,多晒晒太阳,多回忆而少报道,有时不失为一种工作的方法和方向。我一直是一个不太擅长报道的人,所以从很早以前就学习老人,听以前的故事,讲自己的见闻。

舒晋瑜:语言令人惊叹,其生动活脱,使作品充满画面感,又如海水缓缓漫过沙滩,浸入肌肤般让人觉得妥帖舒适。很想知道您在写作的时候,是怎样的状态和心态?

张炜:我遇到的写作者,一般都有这样的经历:小时候的作文受到了鼓励。就像是在野外尝到了一口野蜜,那种甜味再也不忘。他可爱的虚荣心被培养起来。最早的赞美来自不同的人,来自家长或老师。老师往往是一生遇到的最重要的人,会形成不可思议的强力牵引。他曾经觉得老师是这个世界上无所不能的人,是最大的榜样和典范,从穿着打扮到其他,都成为一种标准。人一开始作文的时候感受十分奇妙:尝试着用文字写出心情,描绘世界,兴奋到无以复加。这种不无神奇的事情激动人心,就像生来第一次搭积木,造一座小房子,既感到无比满足、自傲和幸福,又有点胆虚虚的。不同的是,它作为一种心灵的建筑是无形的,因而就更加奇妙。所以,一个人在这方面受到来自他人的鼓励,会有一种烫烫的幸福感。

后来人长大了,离开校园到远方去了,要忙碌很多事情,也就很少再有时间作文。不过偶然受到触动,还会想起往昔的欣悦。还有一部分人仍然拥有写作的机会,也有这种心情和欲望。这时候他一边写,一边连接起幸福的少年,把那篇作文一直写下去,越写越长。一个人把一生都用来作文,那该是怎样的情景?他的耳边还会响起老师的声音,四周闪烁着羡慕的眼神吗?也许会的。他忍住激动,沉默着,脸色发红,恍若又回到几十年前。

如果他想写出那个年代,写写少年和老师,将拥有双重的愉悦和幸福。但是,一个写作者不会经常写到那些内容,因为它们实在宝贵,一定会藏在心里,留下来让自己抚摸。到了什么时候才会把它们形成文字、才要诉说?一定是匆匆流逝的岁月让其变得天真起来,想像着怎样从头开始;一定是伴随了种种反省和回顾,对自己有点越来越不满意。总之他想找到某种原动力,正陷入深深的感激。

舒晋瑜:写了几百种植物和动物,统计过吗?您后来又去过小时候生活的林子吗?现在什么样子?还存在吗?您的这种记录是否别具意义?

张炜:每个人都有植在深处的幸福、痛苦或哀伤,不过一般都会在文字中绕开它们。但越是如此,越是不能忘怀。有人认为自己一切美好或痛苦的回忆,最深刻难忘的都来自童年和少年。所以它们一定被珍视和珍藏。谁都想好好藏起它们,因为无论如何这都是不可炫耀的。奇怪的是这种隐匿往往很难成功,一不小心就从贴身的口袋里流露出来。于是,讲述开始了,喃喃自语,最终却一点点增大了声音。没有办法,这可能是意志衰退或过于孤独的表现:终于绷不住了,也不再含蓄,只好用诉说赢得缓解。

少年时代那片海边的林子、白沙、河流、草地和花、各种动物,如果不是亲历者一一印证和说明,还有谁能做这件事情?比自己年纪更大的人当然也见过这些,但在交流中会发现他们如此健忘,竟然说得颠三倒四,或者只记得一个轮廓。大概他们太忙了,一直有更操心的大事,对往昔全不在意。这真是令人遗憾。而比自己更年轻的人则讲不清楚,他们根本没有这段经历。我不止一次遇到上个世纪80年代出生的当地人,他们说到那片海域的自然景致,马上就激动起来了,说啊呀那片大松林,啊呀那片白沙滩。

他们只记得这么多,然而已经非常满足了,觉得非常自豪,足以让外地人听了眼馋:自己有过多么幸福的童年。因为这些内容在一般人那儿的确是陌生的,所以听者大气不出,一副翘首张望的样子,然后瞪大眼睛:“还有这样的地方?”他们想听得更多,耳朵像猫一样竖起来。那些人于是更加起劲地讲起来:“松林里野鸟太多了,麻雀成群,野兔乱跑,沙地上的蘑菇能让你们看花了眼,一会儿就采一麻袋!”

听的人抿着嘴发怔。讲述者又加一句:“还有彩色的、长了大尾巴的野鸡!”

听者和讲者都陶醉了。只有我在一旁不吭一声,消化着心里的同情。是的,他们生得太晚,比我还晚。我知道他们口中的这一切实在没有什么,就海湾而言,只能让人想起两个词:“强弩之末”和“所剩无几”。刚刚讲的那片所谓的大松林倒真的有五六万亩,是上个世纪60年代栽培的人工林,当地人称为防风林,是一条长长的沿海林带,南北宽度仅有二三华里。用了六十年的时间,这片松树从小到大,最大的直径已有三十多公分,算是不小的成就。最可赞叹的是,它们终于有了蓊郁之气,能够养育起许多蘑菇、花草,更有无数的小动物。走在海边,听着松涛和此起彼伏的鸟鸣,有时会觉得这是人间天堂。不过,上年纪的人知道,这只是海湾一带的硕果仅存。是的,这片松林可爱而且无比宝贵,因为它们实在是太孤单了。

年轻人没有看到上个世纪五六十年代的林与海,而我则没有看到更早的,没能走进上世纪三四十年代的密林。对于我们这两代人来说,当然是各有遗憾。于是,我只能把自己亲身经历的林海给他们讲一遍。

他们眨巴着一双眼睛,压根想不到那时候的松林根本就不是主角。这条人工种植的绿带南部,是一眼望不到边的杂树林,混生了槐树、合欢树、白杨和橡树,中间掺杂各种灌木。再往南才是真正的大树林,它们全是粗大的树木,由白杨、槐树、橡树、柳树、枫树、苦楝、合欢、梧桐、钻杨、椿树等北方树种构成,大到每一棵都不能环抱。这些大树都属于国营林场,林子中央有一些棕色屋顶,那是场部,里面住了林业工人,还有一个脸色吓人的场长,这个人戴了眼镜并叼了烟斗。

从林场往东走大约五华里,还有一家国营园艺场,那里是各种果树和大片的葡萄园。园艺场每到夏天就变得严厉起来,因为果实开始成熟,从这时一直到秋末,所有的打鱼人、猎人、村里人,都不能踏入园中一步。园艺场最提防的是一伙伙少年。

那时候女人和孩子不敢走入林子深处,因为不光会迷路,还要经历难以想像的危险,都说里面有害人的野物,有不少妖怪。林子太大了,它们东西延伸到很远很远,一直连接到另一个更大的林场。从南到北,沙岭起伏,密林覆盖。

这样的林子已经够大了,可是上了年纪的人会告诉我们:以前的林子要大于现在好几倍,里面除了而今常常见到的獾、狐狸,还有狼。林子里穿过大小三条水流,其中的一条是大河。沿着大河往前走,离海还有三四里远时开始出现密密的蒲苇,然后是一座座被水流分开的沙岛。岛的周边是沼泽,一些长腿鸟飞来飞去。

“现在的林子,比起那时候就不叫林子!”老人这样说。

我只能想像老人讲述的海边野林。我问老人为什么变成了今天的样子,老人叹气:“用木头的人多了,当地人和外地人、官家人和村里人,都赶来伐树,一个个凶巴巴的,把大树砍倒一车车往外拉,烧窑、大炼钢铁,只用了小半年就把林子砍去了一多半。”

这是我出生前后的林子,原来它是这样消失的。剩下的林子是怎么变没的,却是我亲眼所见。先是发现了煤矿,于是人群涌来,砍树建矿,一片片房子盖起来,铁架子竖起来。最糟的是不光林子没了,大片肥沃的农田也变成了一处处大水坑。可惜这些煤矿只开了没有多少年,地底的煤就挖光了。煤矿关门,留下的是一眼看不到边的、低低洼洼长满荒草、等待复垦的土地。

唯一剩下的就是近海那条防风林带,这就是让上个世纪七八十年代出生的年轻人自豪的风景,所谓的“大林子”。不过它们变没的过程就更加短促了,说起来没人相信,只用了两个晚上。房地产开发者不像上世纪五六十年代的人那么客气,他们干脆多了,效率更高,开起嗡嗡响的油锯,只用了两个夜晚,长了六十年的松林就没了。

从此再也没有采蘑菇的人了。

一片片高高矮矮、到处都可见的那种楼群出现了。

我不断地讲述上个世纪五六十年代的海边故事,从不同角度记述它们,并且还原一些细节。我虽然没有想到某一天那片林海、无数野物和蘑菇还会原样复制,但总觉得记忆不该泯灭。我曾经说过,为了保险起见,这种记录需要采用会计们的记账法:用一式三份的“三联单”,分别留给“天地人”。

舒晋瑜:也能从作品中看出林中少年的孤独。孤独中细密而丰富的观察和发现,以及对万物的耐心、善意和热情、专注,尤其是写各种动物的眼睛,以及与它们的倾诉和交流,更令人难忘。孤独,是否也是您的创作要表达的主题之一?

张炜:也许我的全部文字中写了太多的残酷、太多的血泪,视角及画面或可稍作移动。它们当各有不同的功用。这一次,我认为更多是留给母子共读的,所以要以专门的口吻讲述专门的故事。如果要看其他,一切俱在以往的文字中。套一句外国作家的话,叫“生活在别处”。让每一种社会事件、每一种可能性都出现在同一部作品中,既不可能也不必要。任何一部作品都有自己的美学品质,自己的结构方式和审美诉求,并且要考虑到不同的接受者。

不能让孩子看到血淋淋的屠杀。残酷是一种真实,它在网络时代已经无法遮掩,比如有人竟然在视频上直播虐待、杀戮可爱的猫咪和狗。就此一个取证,也足可以论断和恐惧:人类必要遭受天谴。

写作者作类似展示,无论含有怎样的“深刻”和“善意”,都是一种卑劣。不仅是给予儿童的文字不能嗜血、不能肮脏和淫邪,即便是给予成年人,也要节制,不然就是放肆和无能。古今中外的大师写尽了人性的残酷和丑陋和变态,却从未出现一些等而下之的、廉价而拙劣的赤裸和淋漓。

极度的孤独、贫瘠、悲伤,也可以对应“喧哗”、“丰盛”和“欢乐”。在迟钝和愚蠢的懵懂那里,泪水泡坏了纸页他们也视而不见。故事背后还有另一场讲述,但它们止于盲瞽。

这是一个悲伤孤绝的故事,但它在原野鲜花簇拥中,在大自然的盛宴中。

节选,全文见《上海文学》2020年第8期